省エネ化・補助金活用を革新、「利益の確保」「競合との差別化」「顧客満足度向上」につなげる省エネコンサルティング

株式会社エコと省エネルギーサポート

業務内容:SII省エネ補助金、既存建築物の省エネ化・省CO2化など、経産省・環境省・国交省の省エネルギー補助金活用を複合した省エネコンサルティング

工場等の省エネ診断、設備エンジニアリング支援、省エネ関連情報発信(省エネ・補助金活用セミナー開催、補助金活用方法の紹介、etc)

事業再構築補助金/ものづくり補助金など、経営計画系の補助金申請のコンサルティングも可能!補助金のワンストップサービスを実現しています。

高効率空調設備に更新・省エネ化の前の基礎知識編

省エネ計算の前に、空調設備の基礎知識を習得しよう

LED照明に引き続き、今回は高効率空調設備への更新によってどれくらい電気代が削減できるのかを考えてみましょう。まずは空調設備の原理から実際の省エネ計算に入る前の重要な性能指標(COPとAPF)までを見ていきます。

高効率空調設備ってどんなもの?

高効率空調とは、小さなエネルギーで大きな冷房/暖房能力を引き出すことが出来る空調設備です。主にセンサとインバータによる低負荷運転を組み合わせることで、省エネルギー化を実現しています。

また、空調設備の運転サイクルであるヒートポンプ技術も10~15年前と比較すると格段に進化しております。

業務用エアコンは2010年には省エネ法改正に伴い、より省エネ性能の高いトップランナー基準が適用されており空調設備の高効率化がさらに進んでいます。

従来~現代技術の説明の前に、まずは空調設備の仕組みから

<空調設備を構成している機器>

空調設備は主に以下のもので構成されています。

| 名称 | 役割 |

|---|---|

| 冷媒 | 熱の運搬用として、室外機と室内機を結ぶ配管の中を循環しています。気体と液体の状態変化によって、熱の吸収と放熱を繰り返しています。 |

| コンプレッサ (圧縮機) | 気化冷媒をピストンや回転機械で圧縮します。運転のための電力など、外部からのエネルギーを必要とします。気体が圧縮される際には圧縮熱と呼ばれる熱が発生します。 自動車で言えばターボ車のタービンですね。気体が圧縮される際に熱を持ちますので、自動車ではエンジンに空気を取り込む前にインタークーラで冷やしています。 |

| 凝縮器 (コンデンサ) | 周囲の空気と冷媒の熱交換を行います。室内機・室外機の役割が冷房運転と暖房運転によって変わり、それに対応して蒸発器・凝縮器という呼び方に変わります。 凝縮器では周囲に熱を放出します。気体が液化する際の凝縮熱を利用しています。 |

| 膨張弁 (エキスパンションバルブ) | エキスパンションバルブとも呼ばれ、液体冷媒が蒸発しやすいように膨張弁という部品で冷媒の圧力を落とします。圧力が下がると冷媒自身も冷えます。 スプレー缶を使っていくと中の圧力が下がり、冷たくなるのと同じ原理です。 |

| 蒸発器 (エバポレータ) | 周囲の空気と冷媒の熱交換を行います。室内機・室外機の役割が冷房運転と暖房運転によって変わり、それに対応して蒸発器・凝縮器という呼び方に変わります。 蒸発器では周囲の熱を奪います。液体が気化する際の気化熱を利用しています。 |

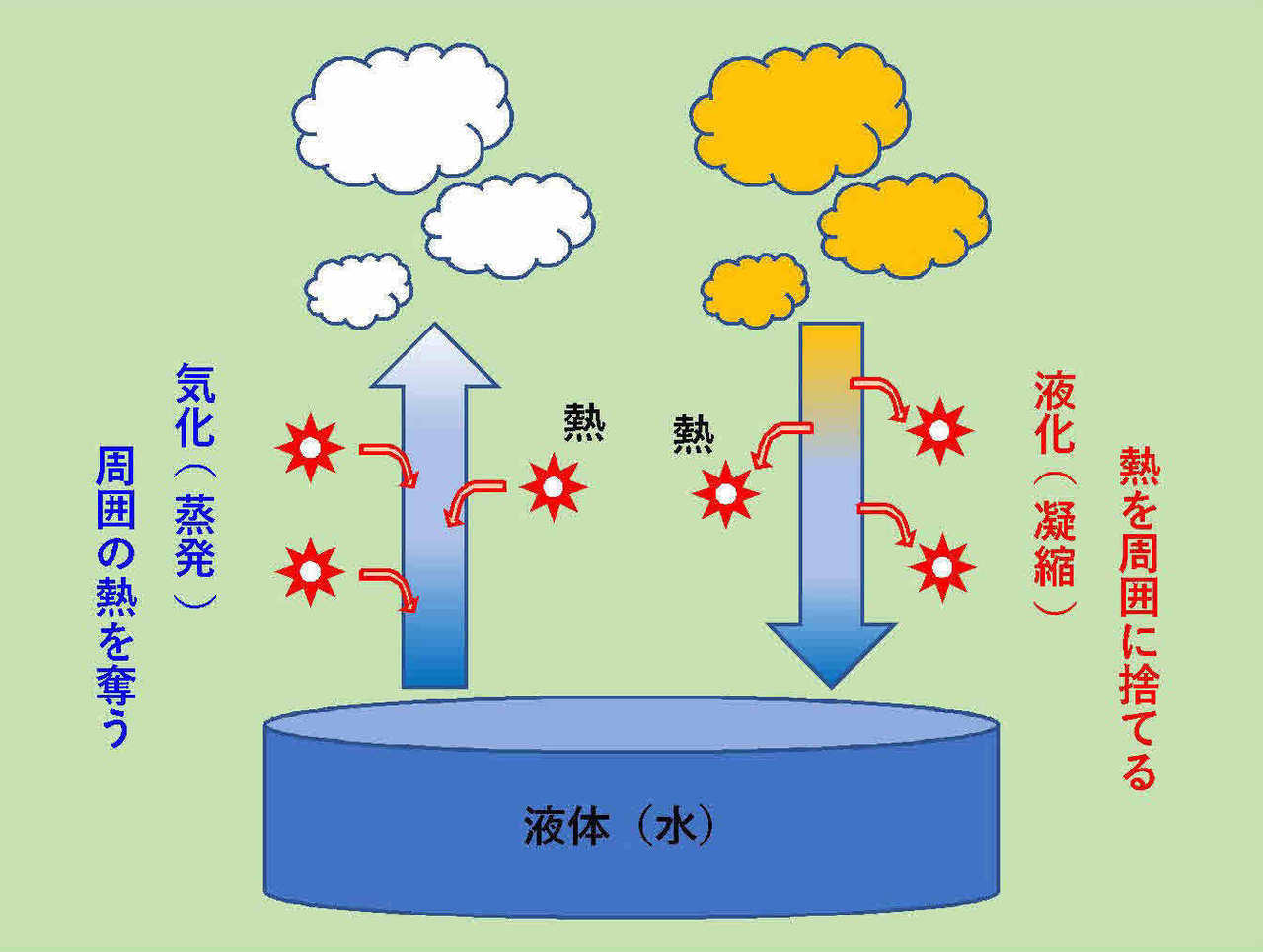

蒸発・凝縮のイメージ

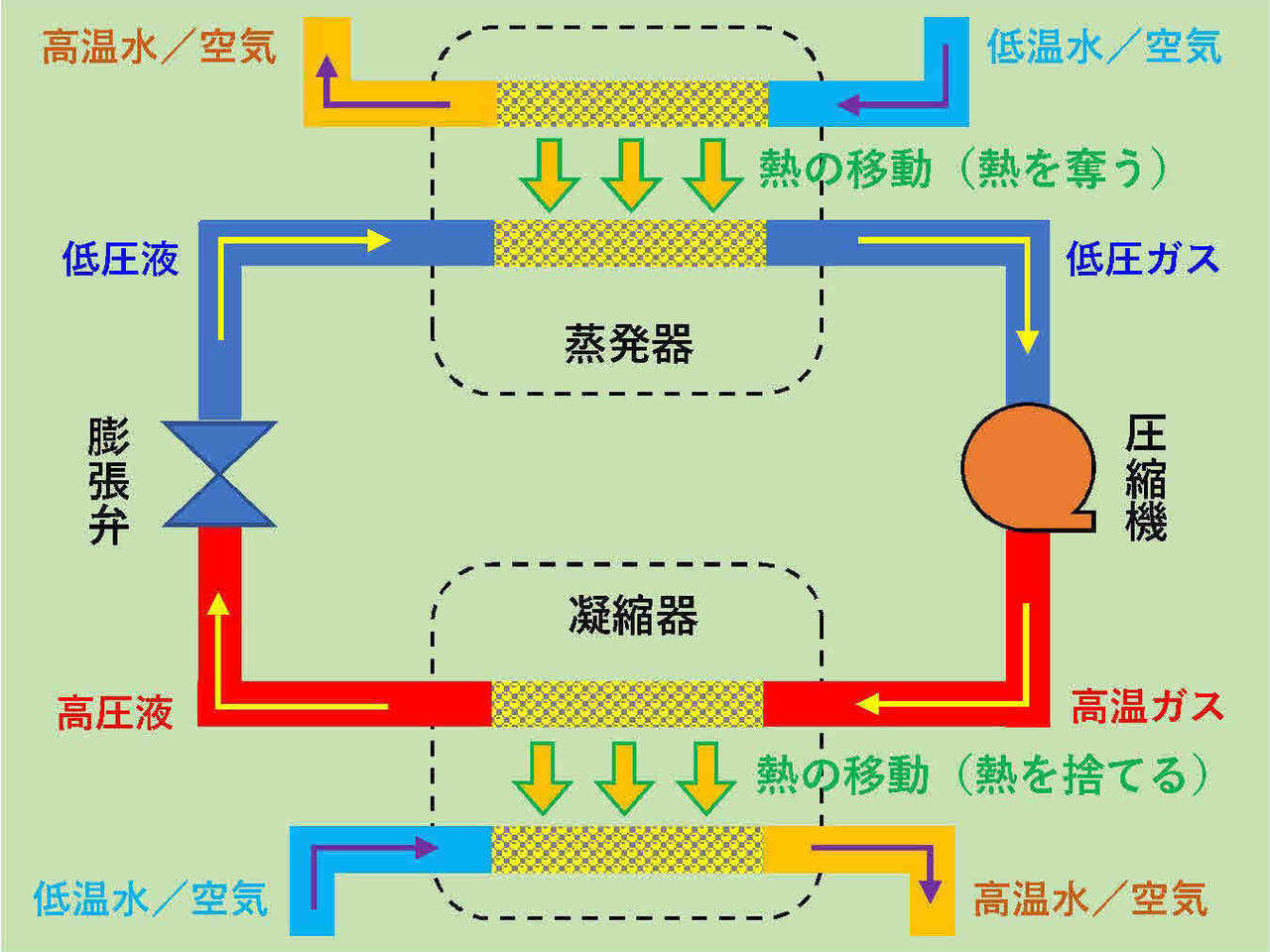

冷凍サイクル

<ヒートポンプ技術>

空調設備(エアコンディショナ)は熱を移動させる装置で、その技術はヒートポンプサイクルと呼ばれます。したがって空調設備自体が冷風/温風を発生させているわけではありません。

熱の移動には「冷媒」という物質を使います。冷媒とはR410A・R407Cなど、一般的にはフロンガスと言われているものを指します。この冷媒を相変化させた際に発生する気化熱もしくは凝縮熱を利用することで、周囲から熱を奪ったり、熱を外に捨てたりすることが出来ます。

- 気化熱:液体が蒸発して気体に相変化する際に、周囲から熱を奪います(打ち水効果)

- 凝縮熱:気体が液体に相変化する際に、熱が発生しています

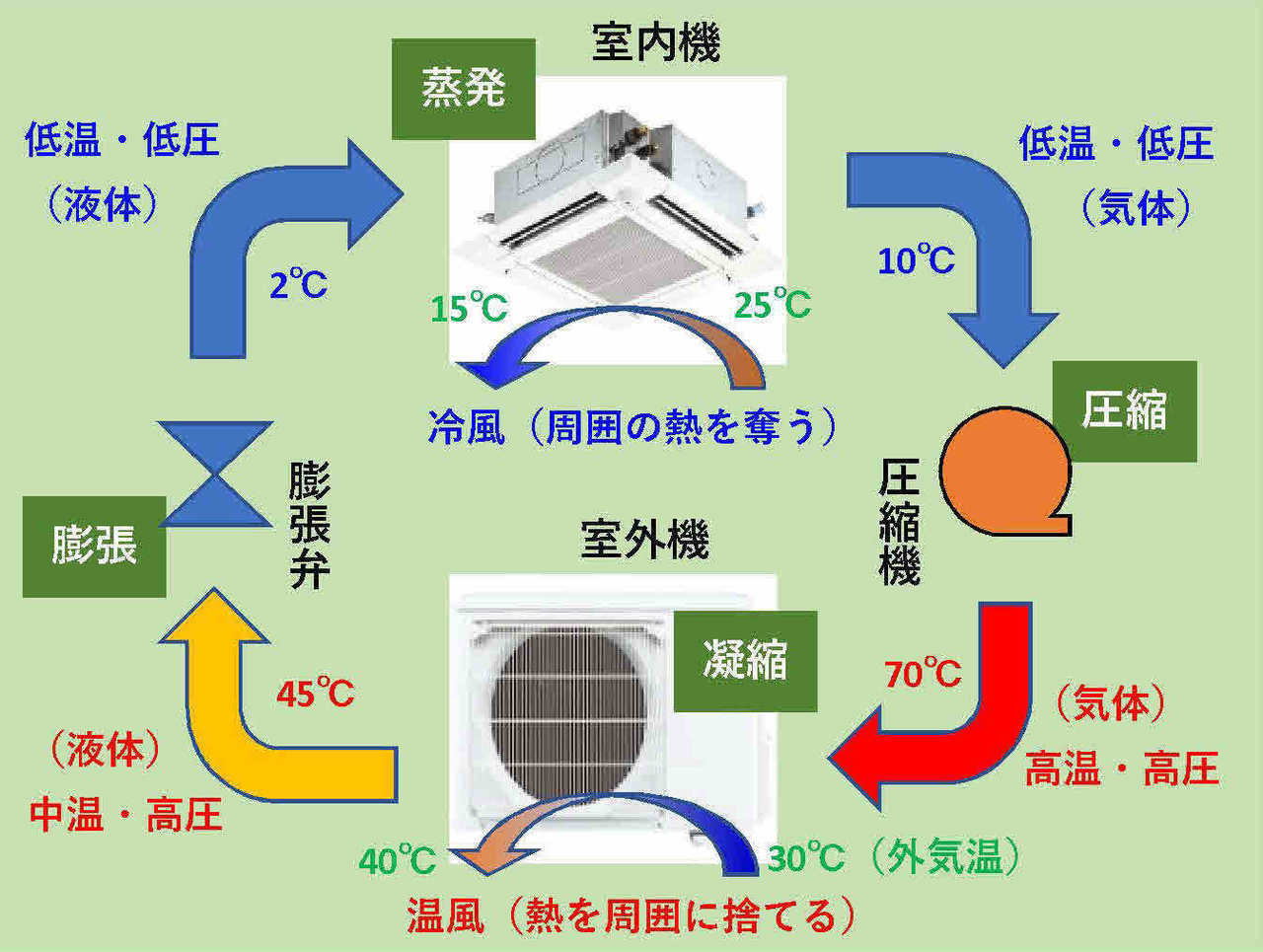

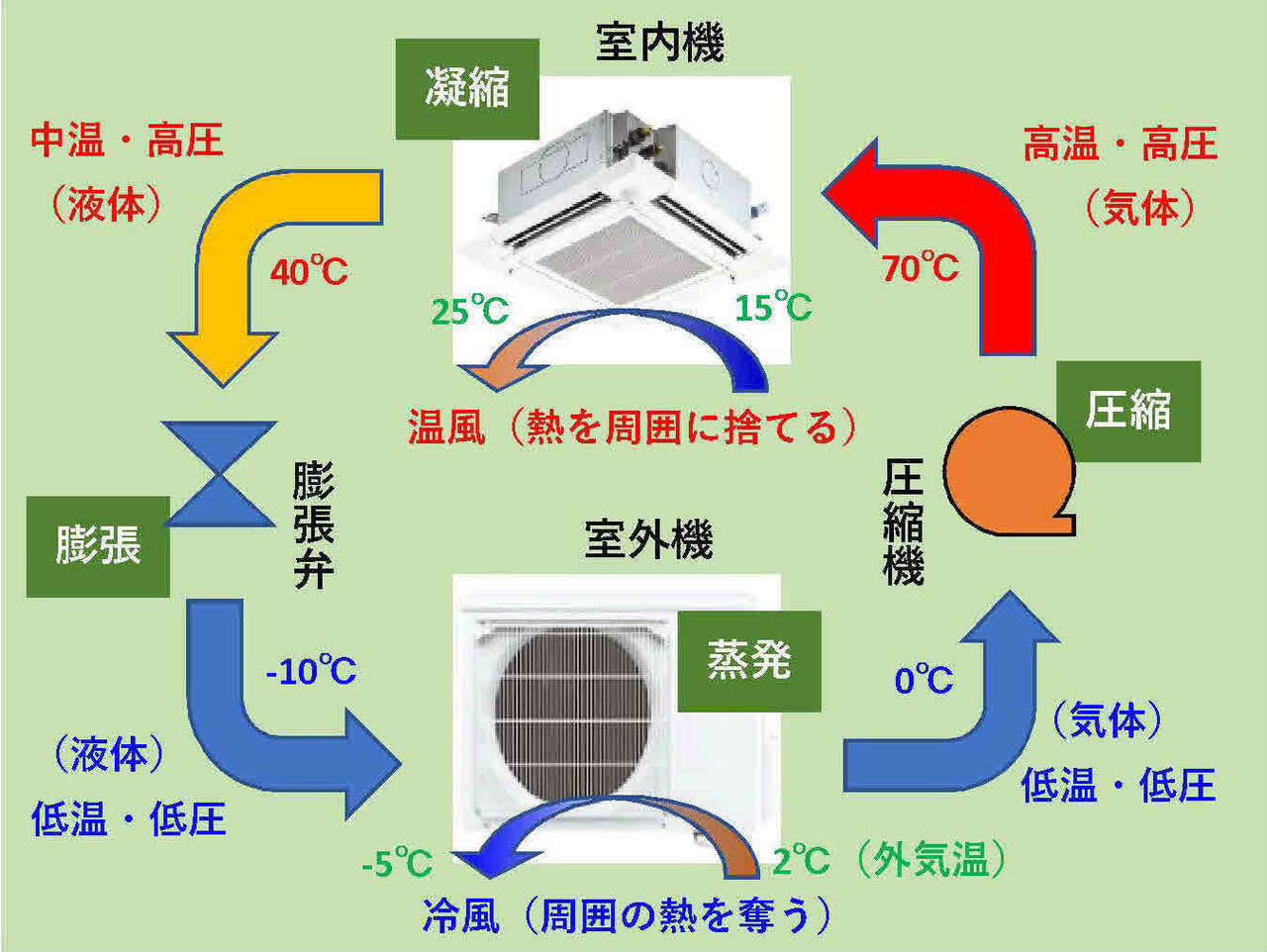

<冷房時における空調設備のヒートポンプサイクル(冷凍サイクル)>

- 蒸発器から出てくる低温・低圧の冷媒ガスが圧縮機(コンプレッサ)に導入されます

- 圧縮機によって冷媒ガスが圧縮され、高温・高圧の状態になります

- 高温・高圧の冷媒ガスは凝縮器(コンデンサ)で冷たい外気と熱交換されて、気体から液体へと凝縮し、凝縮の際に発生した「凝縮熱」を外気へ放出します

- 放熱した後の中温・高圧の冷媒は膨張弁(エキスパンションバルブ)で減圧され、低温・低圧の状態となり、完全に液体となります

- 低温・低圧の冷媒液は蒸発器(エバポレータ)で室内の暖かい空気と熱交換されて蒸発し、気体冷媒へと変化します。気体に変化する際の気化熱を利用して、室内機の熱交換器を冷やします

- 低温・低圧の冷媒ガスが再び、圧縮機に導入されます

※5.によって冷やされた室内機の熱交換器に室内の暖かい空気が導かれ、冷風を得ます

<暖房時における空調設備のヒートポンプサイクル>

- 蒸発器から出てくる低温・低圧の冷媒ガスが圧縮機(コンプレッサ)に導入されます

- 圧縮機によって冷媒ガスが圧縮され、高温・高圧の状態になります

- 高温・高圧の冷媒ガスは凝縮器(コンデンサ)で室内の冷たい空気と熱交換されて凝縮し、液体冷媒へと変化します。液体に変化する際の凝縮熱を利用して、室内機の熱交換器を温めます

- 放熱した後の中温・高圧の冷媒は膨張弁(エキスパンションバルブ)で減圧され、低温・低圧の状態となり、完全に液体となります

- 低温・低圧の冷媒液は蒸発器(エバポレータ)で暖かい外気と熱交換されて蒸発し、液体から気体冷媒へと変化します。このときに奪われる「気化熱」は外気に放出します。

- 低温・低圧の冷媒ガスが再び、圧縮機に導入されます

※3.によって温められた室内機の熱交換器に室内の冷たい空気が導かれ、温風を得ます

冷房運転(記載の温度は参考値)

暖房運転(記載の温度は参考値)

従来技術と最新の省エネ技術の違いは?

<インバータエアコンが発売される前の技術>

ここまでの説明のように、ヒートポンプサイクルを回していくためには冷媒の相変化が必要であり、そのためには圧縮機(コンプレッサ)によって外部から仕事をさせる必要があります。一般的に、この圧縮機は電力エネルギーを供給することで運転します。室内/室外機の送風用ファンなど、電力エネルギーが必要な部分は他にもありますが、主要部位で最も電力エネルギーを消費しているのが圧縮機ということになります。

インバータエアコンが登場する以前では、この圧縮器の制御はON・OFF制御しかできませんでした。センサによって目標の室温になるまでは"ON"になり、圧縮機が100%運転となります。室温が目標温度に達すると"OFF"となり、圧縮機が停止します。

このようにインバータが搭載されていないエアコンでは、圧縮器はフルパワーもしくは停止といった極端な運転しかできず、省エネ運転ができません。また、センサ技術も現代のように優れていないため、室温を設定温度に保つことも困難でした。

<最新の空調設備の省エネ技術>

現在の空調設備には圧縮機の制御にインバータが採用されており、圧縮機の回転数を変化させることで状況に応じた負荷で圧縮機を運転させることができるようになっています。

インバーターとはモータの電源周波数を自在に変えることでモータの回転数を制御する装置です。これにより電源が常時ONの状態でも、デマンドに応じたコントロールが可能です。

もともとは家庭用で広く普及していたインバータエアコンですが、現在は業務用エアコンもインバータ制御が主流になっています。

インバータによる運転イメージとして、室温と設定温度に大きな差があるときは圧縮機をフルパワーで回転させ、室温が設定温度に到達したら圧縮機を低回転で運転し、設定温度付近に室温を安定させるという運転ができます。室温を感知するセンサ技術の発達で、このインバータ制御がより効果的に働くようになっています。

インバータエアコンを省エネルギーの観点で整理すると、以下のようなことが挙げられます。

- インバータによる圧縮機の回転数制御により、ON・OFF運転によるロスが無くなります

- 回転数を抑えた運転によって、より効率的な運転が可能となります

<ON・OFF運転は省エネではないのか?>

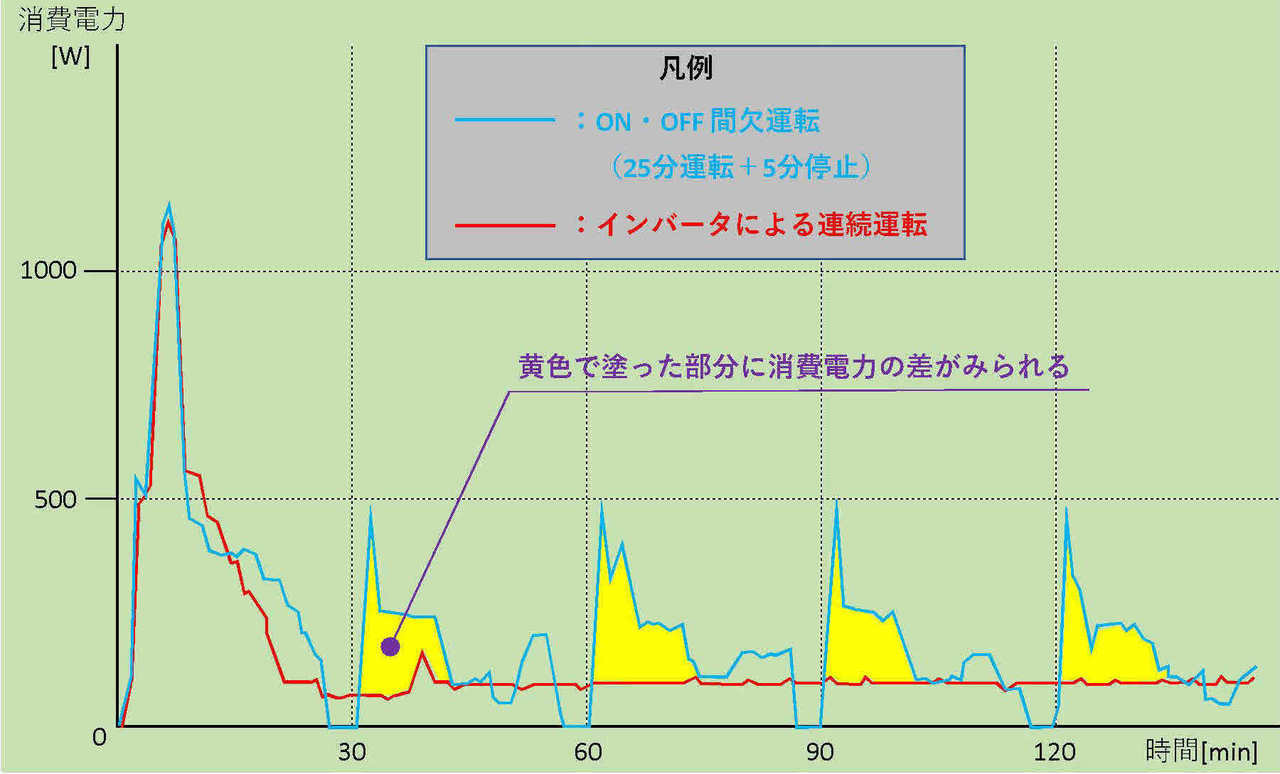

最近話題となっているエアコンの間欠運転、本当に省エネにはならないのでしょうか。下のグラフはエアコンの間欠運転とインバータによる連続運転の消費電力を比較したものです。

エアコンは定格冷房能力3.6kWとなっており、家庭用エアコンでのデータとなりますが、以下のような傾向が見えてきます。

- 目標温度に到達した後、インバータ制御では消費電力はほぼ一定になる

- 間欠運転で5分停止させて再起動すると、一時的に大きな消費電力が必要となる

- この差が黄色に塗った部分であり、消費電力の差は約30%程度である

他にも様々なデータが公表されておりますが、30~60分程度の短時間であればインバータ搭載エアコンではON・OFF運転をさせない方が省エネにつながるようです。

ただし暖房運転では効果が見られないどころか、増エネになってしまうケースもあるようですので、注意が必要です。

(財)電力中央研究所 システム技術研究所のレポートから抜粋

<業務用エアコンの場合>

業務用エアコンはオフィスビルや工場で使用されるため、様々な需要形態があり、家庭用のように簡単にON・OFFが出来ません。従って低負荷時に減量運転ができるインバータエアコンの導入は非常にメリットがあります。

業務用エアコンの空調方式にはいくつかの種類があり、デマンドに応じて複数台の空調設備を順番にON・OFFする台数制御の方法があります。台数制御により最大電力を抑えることはできますが、最終的に光熱費となる"電力消費量"を抑えるためには、様々な制御を組み合わせてデマンドに追従することが重要になってきます。

空調設備の評価指標「COP」と「APF」について

空調設備のエネルギー性能の指標として、COPとAPFというものがあります。表にCOPとAPFの意味合いや算出式を記載します。

| 略語 | 意味 |

|---|---|

| COP | COPは、Coefficient Of Performanceの略で「成績係数」と呼ばれます。 冷房COP=定格冷房能力[kW]÷冷房時の定格消費電力[kW]

|

| APF | APFは、Annual Performance Factorの略で「通年エネルギー消費効率」と呼ばれます。 日本工業規格(JIS)ではJIS C 9612において建物条件や使用時間などの運転環境が定められており、APFは各メーカがこの条件下での1年間の消費電力量を算出して求めます。 APF=1年で発揮した冷暖房能力[kWh]÷年間の冷暖房消費電力量[kWh] |

COP値は、一定の温度条件下における効率を示す数値でしかありません。実際にエアコンを利用した場合の冷房・暖房能力や消費電力は、その時点での室温や外気温に大きく左右されるので常にCOP値と同じ効率が得られるわけではありません。

APF値は、2006年9月に改正された省エネ法で、COPに変わる省エネ基準値として採用されました。また、冷房能力5.0[kW]以上のものは2009年5月の省エネ法改正で評価基準に指定されています。COPはある一定条件でのワンポイント設計値での評価だったのに対し、より実使用条件に沿った省エネ性能を示す指標です。APFは一年間トータルでの性能指標であるため、COPのように暖房時/冷房時といった切り分けはありません。また、性能評価の基準が全く異なるため、古い機種のCOPからAPFを算出するといったこともできません。

<COPとAPFのまとめ>

- COP値、APF値ともに数値が大きいほど、省エネ性能が優れているという指標になる

- COP値は冷房or暖房能力を消費電力で単純に割ったものであり、装置の性能差を見るのであれば問題は無いが、実際の運転条件とは差異が発生しやすい

- APF値はより実使用に即した運転効率を示す値で、COPよりも実際の使用時の効率に近い省エネ性能を表すが、2006年10月(冷房能力5.0[kW]以上のものは2008年6月)より古い機種の場合は、APF値の表示が無い

★次の記事では、実際に空調設備の省エネ計算事例を紹介していきます。